Perjalanan batik di Pekalongan tidak bisa dipisahkan dari riak pasar dan gelombang besar industrialisasi. Dari masa ketika batik mengangkat martabat sosial-ekonomi warganya, hingga saat teknologi baru mengubah peta persaingan, batik Pekalongan berulang kali diuji oleh beraneka krisis. Kehadiran batik printing, dengan produksinya yang masif dan murah, bukan sekadar persoalan selera konsumen, melainkan guncangan struktural yang memaksa pengrajin untuk memilih: bertahan dengan kualitas, beradaptasi dengan cara baru, atau meninggalkan dunia batik sama sekali.

Menjelang masa Oey Kam Long, pada permulaan dekade 1970-an, Pekalongan sudah mengukuhkan reputasinya sebagai “kota batik”. Walaupun itu dibarengi klaim Kota Pekalongan sebagai “kota jlamprang” yang sering diperdebatkan karena motif serupa juga hidup di daerah lain. Namun, yang sesungguhnya menjadi tantangan bukanlah identitas, melainkan daya tahan ekonomi. Produk batik murah dari Jepang dan Singapura menekan harga lokal, ditambah beban internal seperti pajak yang tinggi dan praktik perjudian yang menggerogoti usaha batik tulis. Tak heran, banyak pengusaha batik gulung tikar dan pekerja beralih ke sektor lain.

Baca juga >> Sejarah Koperasi Batik Menentang Kebijakan Menteri

Krisis makin terasa ketika kain mori—bahan utama batik—sulit diperoleh. Pasar kemudian dipenuhi oleh batik dari Banyumas, Surakarta, bahkan Karet di Jakarta, yang justru menjadi magnet bagi buruh Pekalongan karena upahnya jauh lebih tinggi. Para juragan banyak yang beralih profesi, sementara industri tekstil yang dihadirkan pemerintah pada 1972 memang membuka secercah harapan, tapi ketergantungan pada bahan impor, khususnya pewarna, tetap menjadi batu sandungan. Batik Pekalongan yang dahulu berjaya kini harus menghadapi realitas ketergantungan dan kerapuhan.

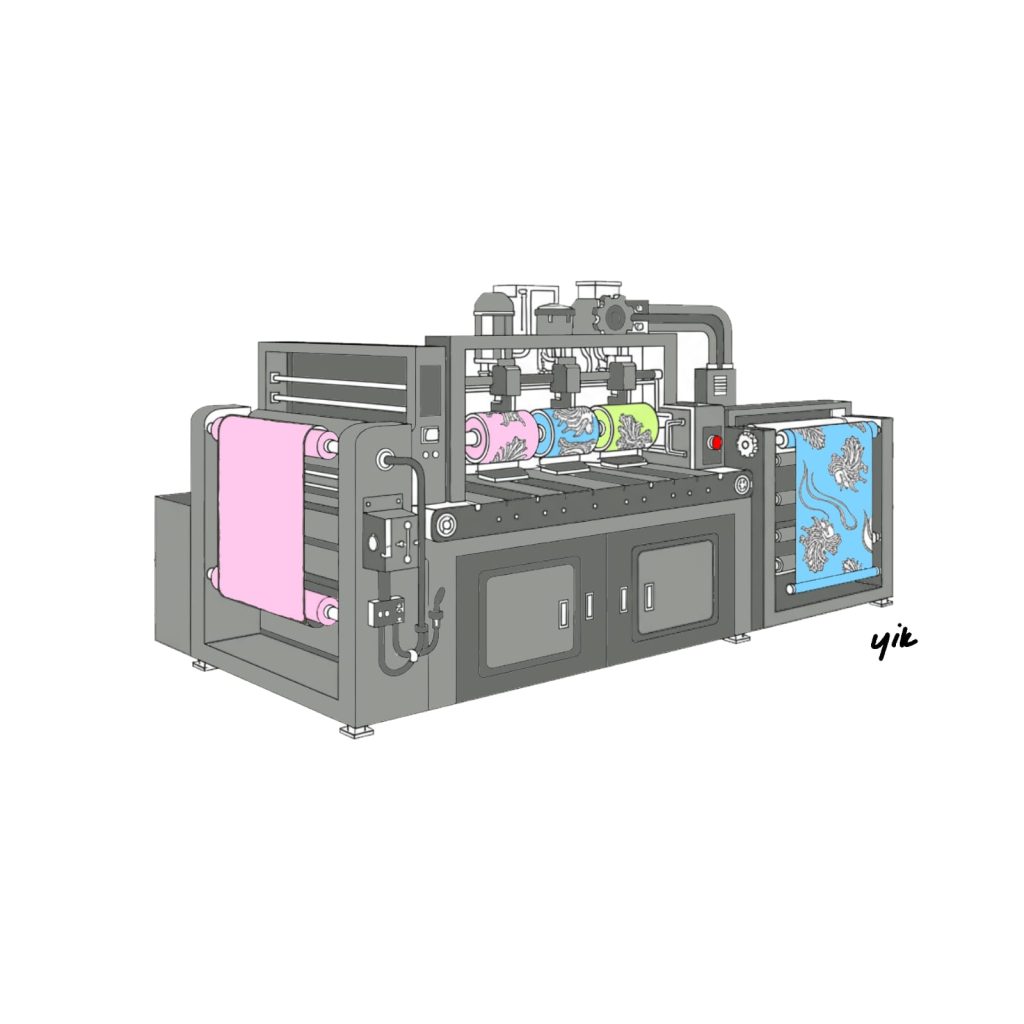

Titik balik datang saat K. Tjokrosaputro dari PT Batik Keris Solo memperkenalkan mesin printing yang mampu melahirkan kain dalam jumlah ribuan. Perubahan ini segera menggeser struktur pasar: hanya pemodal besar yang bisa bertahan, sementara pengrajin kecil di Pekalongan dan Tasikmalaya tergusur dari arena. Kebijakan seragam batik KORPRI pada 1982 sempat memberi napas tambahan, tetapi tetap saja batik tulis kalah cepat dan kalah murah dibanding printing maupun sablon. Dalam konteks ini, modernisasi tidak hadir sebagai sekutu, tapi menjelma penentu siapa yang bisa bertahan dan siapa yang harus tersingkir.

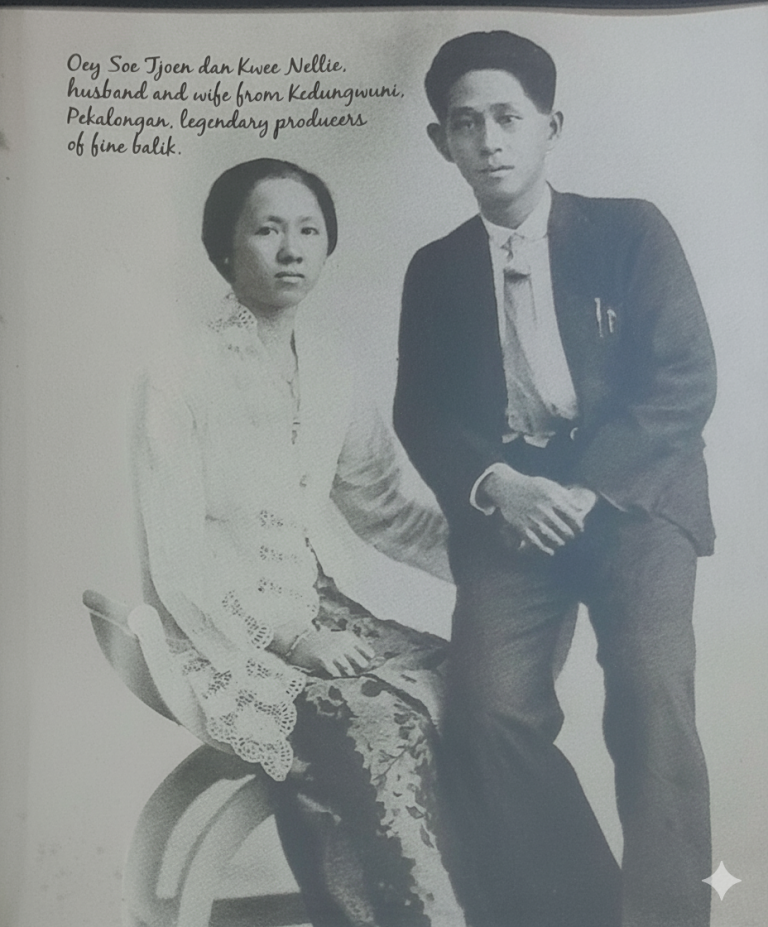

Baca juga >> Profil Oey Kam Long: Generasi Kedua Batik Oey Soe Tjoen

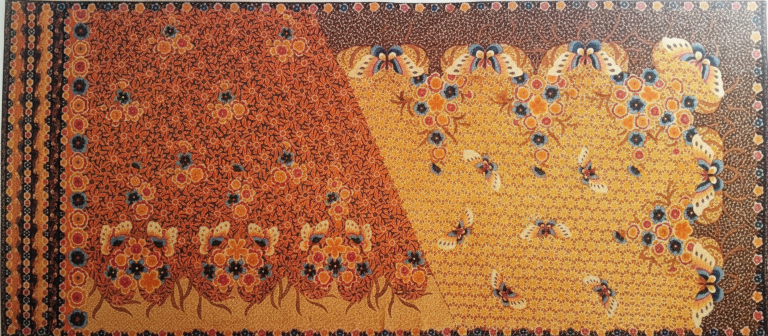

Meski demikian, upaya perlawanan tetap ada. Rumah Batik OST di bawah Oey Kam Long mengandalkan kualitas tinggi untuk merambah pasar luar negeri, Bachir & Latifah mencoba menembus pasar nasional lewat toko batiknya di Jakarta, sementara Herawan dengan Batik Toraja memilih strategi adaptasi motif sesuai permintaan konsumen. Namun, dominasi printing terlalu kuat. Forum HIPMI Pekalongan bahkan menyuarakan ancaman serius: seorang pekerja sablon bisa menghasilkan ratusan potong kain per hari, sedangkan batik tulis membutuhkan waktu hingga dua bulan. Perbandingan ini memperlihatkan jurang produktivitas yang sulit dijembatani.

Memasuki era 1980–1990-an, perusahaan printing milik pengusaha Tionghoa-Indonesia seperti Rimbun Jaya, Unggul Jaya, dan Lokatex semakin menancapkan cengkeraman. OST pun tak luput dari dampaknya, dengan desain-desainnya sering dijiplak dan diproduksi ulang secara masif. Akhirnya, beberapa motif terpaksa dihentikan, sementara pasar mancanegara menjadi tumpuan utama. Untungnya, dukungan dari kolektor dan kurator Eropa melalui sosok Rudolf Smend, tetap menjaga reputasi batik Pekalongan di panggung internasional.

Baca juga >> Peringatan 100 Tahun Batik Oey Soe Tjoen Pekalongan

Ketika pasar domestik semakin terdesak, pasar global justru memberi peluang baru. Pada dekade 1990-an, pengusaha luar negeri dari Amerika, Kanada, Prancis, hingga Timur Tengah mulai melirik produk batik tradisional Pekalongan. Ekspor sarung, pakaian jadi, hingga kain sutera perlahan tumbuh, membuka jalur alternatif yang memberi harapan. Dengan cara ini, batik tradisional menemukan “ruang hidup” baru di luar tanah airnya sendiri, bahkan ketika printing kian mendominasi dalam negeri.

Cerita skena batik Pekalongan memperlihatkan bahwa batik bukan hanya persoalan estetika atau mode, melainkan juga sejarah tentang bertahan hidup di tengah perubahan zaman. Mesin printing memang mengguncang pondasi batik tradisional, tapi sekaligus mendorong lahirnya strategi adaptasi yang beragam. Dari batik OST yang menjaga kualitas, batik Bachir & Latifah yang membuka jaringan, hingga langkah-langkah ekspor ke mancanegara, batik Pekalongan menegaskan dirinya sebagai warisan budaya yang tidak tinggal diam. Ia terus mencari cara agar tidak lenyap dalam arus industrialisasi, meski bentuknya mungkin tak lagi sama dengan masa silam.

Daftar Pustaka

Analisa, 14 April 1995

Berita Yudha, 1 Maret 1982; 23 Mei 1981; 25 Mei 1981

Harian Indonesia Raya, 11 Februari 1972

Jawa Pos, 11 Januari 1978

Savirani, Amalinda. 2015. Business and Politics in Provincial Indonesia: The Batik and Construction Sector in Pekalongan Central Java. Disertasi: Universiteit van Amsterdam.

Suara Karya, 25 Mei 1980

Tempo, 14 Agustus 1971

Wawancara dengan Widianti Widjaja (Oey Kiem Lian), 49 tahun. Rumah Batik OST, Kedungwuni, 20 April 2025

Widjaja, Widianti. 2020. Oey Soe Tjoen: Merajut Asa dalam Sejuta Impian. Lembaga Kajian Batik dan CV Selomita.

Batik tulis akan tetap selalu mendapatkan ruang dari mereka yang menghargai tiap-tiap karya seniman (pembatik). Tentu, batik tulis menjadi sebuah barang eksklusif yang tersedia untuk pasarnya sendiri. Seperti yang terjadi di salah satu kampung di Sragen, pembatik tulis (canting) dengan se-madyone mengerjakan garapan dengan mengedepankan kualitas untuk clientnya, dan industri batik print atau cap dengan top speednya mengejar permintaan pasar dengan mengedepankan kuantitasnya