Plagiarisme menjadi sesuatu yang tak bisa dilepaskan dalam perbincangan tentang industri batik. Bahkan hingga dewasa ini. Dari para perajin batik Tulungagung sampai kisah batik patron Ambarawa, kita bisa sedikit mengintip penyebab-penyebab, setidaknya, dari lapisan muka “gunung es” plagiarisme motif batik tersebut. Untuk itu, saya mengajak kawan pembaca untuk turut berselam secara dangkal dalam kubangan pencurian motif batik lewat tulisan di bawah ini.

Maret 2017, para perajin batik tulis dari Tulungagung mengeluhkan perilaku pencurian motif anggitannya. Sebagai spesimen, Sriyanah dan sang suami yang keduanya berprofesi menjadi perancang batik. Mereka mengklaim bisa mengenali motif ciptaannya yang ditiru lantaran corak khusus dan ketiadaan kain batik lain bermotif serupa di pasaran. Acap kali, motif asli disalin dan diberi sedikit tambahan-tambahan. Disinyalir kuat, pencurian motif batik itu disebabkan oleh biaya yang tak sedikit, waktu yang lama, serta perangkaian narasi dalam pembuatan hak cipta karyanya.[i]

Bergeser ke Jawa Tengah, ada semacam motif batik yang relatif sohor dari Ambarawa, sebuah area di Kabupaten Semarang. Motif tersebut dikenal sebagai batik patron. Motif batik patron sendiri secara istikamah terus ditampilkan dalam beraneka acara seni-budaya. Misalnya pada acara peringatan Hari Kartini di Rumah Dinas Bupati Semarang, 21 April 2021.

Menurut Diana Satyarini selaku Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Ambarawa (PBIA), batik yang ia anggap asli Ambarawa itu sudah dibuat dan dijual massal sejak abad ke-19. Ia turut mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap sejarah dan mempunyai kain batik patron kian bertambah. Harapannya, dengan memperkenalkannya lagi, batik patron bisa makin eksis dan memperkuat identitas Ambarawa.[ii]

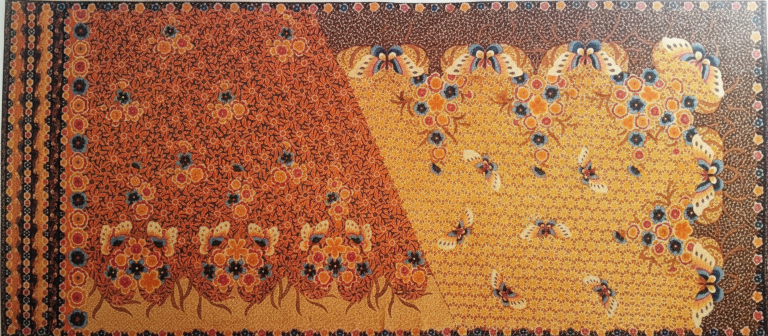

Namun, timbul sebuah kontroversi yang melekat dengan batik patron. Dalam artikelnya, lulusan magister sejarah UGM, Moh Firdaus Abdul Rojak mengatakan, motif batik patron muncul sekira medio 1860-an oleh para perajin batik yang sebarannya tak hanya di Ambarawa, tapi di area Kedu dan Salatiga pula. Dari 83 varian motifnya, Rojak melihat pola batik patron memiliki sifat tunggal dan repetitif. Ia menambahkan, batik patron sifatnya begitu karena berupa batik cap yang diproduksi secara lebih mudah: banyak dan cepat, pun harganya jauh lebih miring ketimbang batik tulis.[iii]

Baca juga >>> Batik: Warisan Seni Lukis Mendunia

Dalam berita yang diturunkan De Sumatra Post pada 3 Mei 1922, suasana industri batik tengah panas karena konflik antara batik tulis dan cap. Jurnalis surat kabar tersebut menyebut, seni kerajinan batik mengalami kemunduran luar biasa dari segi kualitas bahan, pengerjaan, dan nilai seninya. Bahan yang mulanya kain putih buatan Belanda atau Inggris kemudian beralih ke katun Jepang yang lebih murah dan mudah luntur.

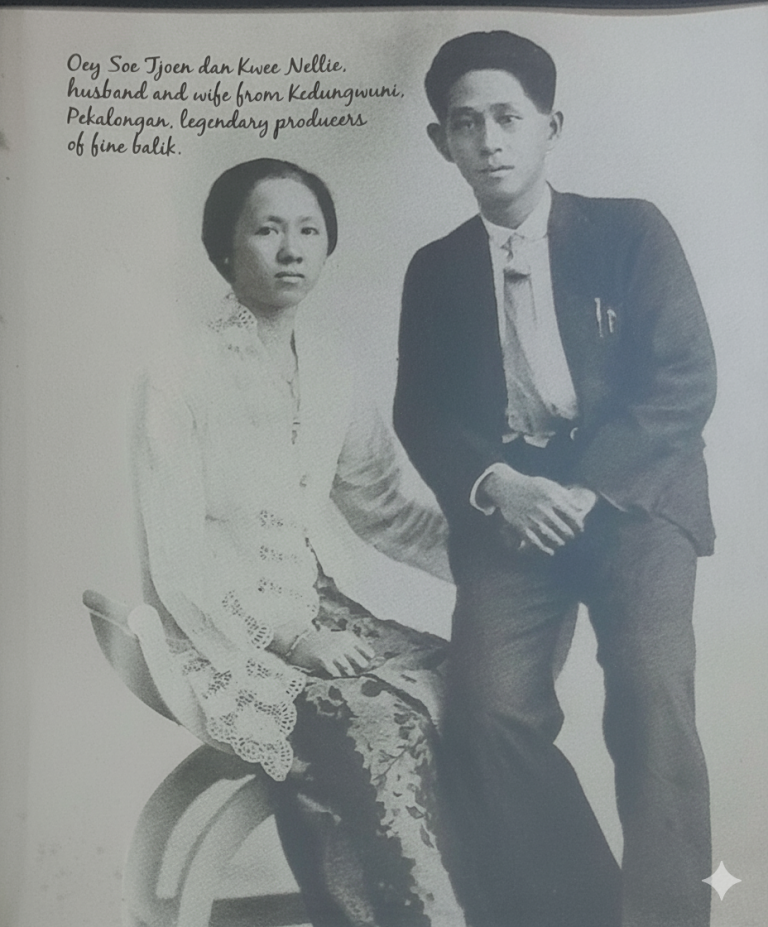

Segi pengerjaan, metode tulis lantas bergeser ke cap yang mulai menyingkirkan proses pengolahan minyak dan membutuhkan paling tidak waktu produksi delapan hari. Seperti di Ambarawa, lokasi utama pembuatan batik patron, kain dasar langsung dicap dari gulungan dan siap dijual dalam waktu 24 jam. Hal itu membuat perajin batik Jawa di Solo misalnya di posisi yang terpojok: kalah dari pengusaha Tionghoa di Ambarawa atau mengadopsi metode mereka.

Dari segi nilai seni, pengaruh para pengusaha Arab dan Tionghoa sangatlah terasa terhadap pola dan motif batik. Di Ambarawa, pengusaha tampak tidak begitu memedulikan pola batik yang mereka hasilkan. Mereka bahkan mengambil desain kain printing dan ratusan pola wallpaper gaya Eropa dari sebuah buku. Bagi sang jurnalis, hal itu memperburuk estetika dan menciptakan motif yang tak harmons.

Lebih parah lagi, praktik pencurian motif batik juga dilakukan dan menjelma ancaman terbesar buat seni batik “tradisional” Jawa. Pengusaha Tionghoa di Ambarawa kerap membeli batik bermotif baru dari Solo. Kemudian mereka membuat cetakan cap dan memproduksi kain secara massal dengan harga murah. Ironisnya, perajin batik Jawa, sang pencipta motif asli, sering tidak memperoleh keuntungan yang layak. Motif mereka sering ditambahi elemen-elemen yang kurang estetis dan tidak serasi.

Sejatinya, masyarakat Jawa yang terdiri atas kaum tani dan pekerja biasa masih banyak yang menghargai motif dan warna batik tulis. Namun, perubahan selera di kota-kota besar menjadi tantangan tersendiri. Saat itu, kaum muda acap kali terbawa arus dan terpengaruh oleh tren mode batik-batik yang kualitasnya telah mundur tersebut.[iv]

Pemaparan di atas, baik kasus plagiarisme dari Tulungagung era kini maupun yang dari Solo-Ambarawa era kolonial sama-sama merugikan perajin batik asli. Karena kelas sosialnya yang relatif tak menguntungkan, mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi pengusaha batik yang memiliki modal dan faktor produksi lebih besar. Khalayak, lebih-lebih akademisi humaniora, patut memeriksa kembali sejarah motif batik patron dan niatan beberapa pihak untuk menjadikannya penguat identitas Ambarawa.

[i] Destyan Sujarwoko, Perajin Batik Tulis Keluhkan Maraknya Plagiat, Antara Jatim: https://jatim.antaranews.com/berita/194595/perajin-batik-tulis-keluhkan-maraknya-plagiat (diakses pada 9 April 2025)

[ii] Batik Patron Asli Ambarawa Sudah Diproduksi Sejak Masa Penjajahan Belanda, Radar Semarang.id: https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/721378954/batik-patron-asli-ambarawa-sudah-diproduksi-sejak-masa-penjajahan-belanda (diakses 9 April 2025)

[iii] Moh Firdaus Abdul Rojak, “Jaringan Perdagangan Batik di Pesisir Jawa Tengah 1840-1920”, Historia Madania, Vol 7 No. 1, (2023), hlm. 2-3

[iv] “De achteruitgang van de batikkunst”, De Sumatra Post, 3 Mei 1922